無論是串聯、並聯亦或是混聯,在Hybrid油電複合動力的研發前提上,駕駛樂趣,一直不是Hybrid車款所重視、或所強調的一環。掛上了電動馬達,就是希望可讓內燃機動力降低負擔,減少排放汙染提升環保表現,因此研發重點,總圍繞在油電動力的和諧共生,順暢切換,整體的輸出強度、性能領域的強調,真的很難在Hybrid車型上清楚明顯感受到。

外型,是CR-Z引人注目的第一要素,於2012台北車展上,相信有許多車迷朋友與筆者我有相同的感受。

身為全球首輛量產型Hybrid專門車款的催生者,Honda於此研發路途上始終走得很前衛,雖然於銷量表現飽受Toyota集團油電大軍威脅,但展現出的研發能量,從不因此間斷,且屢有新作與新意,而身為Honda旗下Green Machine第三號的CR-Z,便大膽的將運動化小跑車與Hybrid動力合體,不過縱使在此次2012年台北車展親眼見到,在實際試駕之前,對於研發團隊的大膽感受,還真僅止於外型而已。

短翹的車尾,沿襲自過去CR-X前輩的設計,也展現出一脈相承的血緣。

從過去兄長CR-X延續而來的三門斜背造型,經過歲月的演進、近年來Honda家族設計風格的科技化,CR-Z除了在車身格局與短捷翹臀上與前輩稍有關聯外,其餘設計,CR-Z還真開拓了全新領域,並再次將品牌設計哲學往前推進,縱使與強調設計的歐系品牌並列較勁,個人認為,CR-Z也不會吃到一點虧。

大開口的氣壩設計為車頭設計焦點,兩側後掠的造型也使得頭燈具一定的侵略性。

車側也不簡單,多層次的線條營造出豐富的視覺感受。

三角造型尾燈與微微上翹的鴨尾,讓車尾的CR-Z具有年輕的朝氣與動感。

為求經濟取向,搭配上16吋輪圈,但以視覺角度考量,個人認為加碼至17吋會更為均衡。

坦白而言,此次試駕前的產品解說,由於先前累積的Insight試駕經驗,對於此油電複合動力沒有抱持太大興趣與期望,汽油引擎排氣量小增200c.c.、IMA整合式馬達輔助系統相似,動力表現會有何等的精進?先被外型吸引的筆者,我其實一開始還挺擔心CR-Z會不會又是道看似色香味俱全的素肉料理。

在CR-Z上,除了找到了Honda於Hybrid領域的過人亮點外,過去Honda為人津津樂道的操控魅力,也同步的於CR-Z上再次尋獲。

不過這稍具「輕視」意味的心態,很快的隨著短暫的台中市區道路體驗結束而同步消失,轉上了快速道路的試車組,對於安置於CR-Z上的此套動力系統另眼看待,驚訝的不是那油電動力整合後124ps/17.7kgm的輸出實力,坦白而言這還真不夠吸引人,但「層次分明」的模式設定,還有接下來山路上的操控反應,在CR-Z上,除了找到了Honda於Hybrid領域的過人亮點外,過去Honda為人津津樂道的操控魅力,也同步的於CR-Z上再次尋獲。

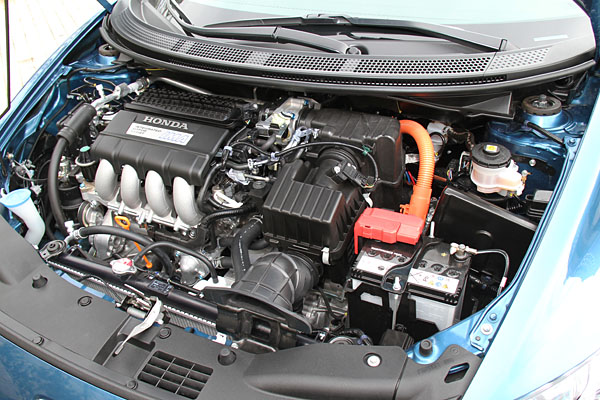

動力系統由1.5升直列四缸汽油引擎與IMA整合式馬達輔助系統所購成。

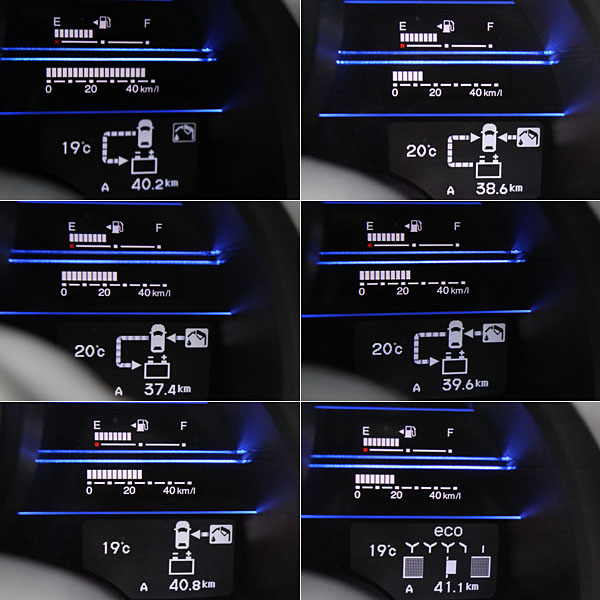

先來討論何謂「層次分明」。在汽油引擎為主、電動馬達為輔的動力系統中,Honda為CR-Z開發出了一套「3模式駕駛系統」;區分為SPORT、NORMAL與ECON三種模式,意即為運動、一般與節能模式。首先體驗的節能模式,其實就如同Insight上的感受般,透過聰明的電腦,將車輛上的動能輸出與能源消耗等設定在最節能的狀態,油門、檔位、甚至空調與怠速熄火時間都會重新調整,簡單而言,就算你是個「大腳油門」、「冷氣最強」駕車習慣的傢伙,切換至此,你想要多耗點油,其實也不過於容易,聰明的電腦會像個管家婆,不僅時時刻刻透過儀表顏色、儀表指示提醒你,還會將你粗魯的耗能動作美化。雖然這時候駕著CR-Z沒啥樂趣,但如果在市區龜速或因塞車而牛步,還是要為荷包考量,這模式真的聰明到沒啥好挑剔的。

三模式駕駛系統會依照ECON、NORMAL與SPORT分別切換儀表燈光為綠、藍、紅。

三模式切換鈕位於方向盤左側,操作起來相當就手。

有著SPORT模式,我坦承我先跳過了NORMAL一嚐究竟。按下後,除了不意外的以紅色儀表燈光營造氛圍外,在維持相同油門深度的定速狀態,CVT無段變速仍很聰明、也可以說很矯情的將模擬出的檔位下降,拉高的轉速也持續的將車速往上提升,就算你不加深油門,切換至SPORT模式後,CR-Z很快的就先紮穩馬步,等待你的下一步指令。

切換至Sport模式後,動力曲線變得十分積極進取,變速系統也會刻意降檔取得更多的動力後盾。

既然如此,筆者也不客氣的全油門衝刺,在快速道路上的CR-Z,很快的從80km/h左右開始再加速,此加速的幅度雖然還談不上猛爆,但80-120km/h加速區段的輕快感,你可以發現此1.5升汽油引擎與電動馬達的優異搭配,眼前數位化時速表不斷往上加碼,三位數的時速加添不拖泥帶水,要不是眼前車流阻擋,CR-Z的極速實力還真想讓人再次嚐試。

多次的衝刺中,SPORT模式中的油門靈敏讓人滿意,而更直接的轉向手感,對於車身的掌握性也更甚,但若要提及轉向,接下來的山路體驗,更較動力表現讓人訝異。

當前在台銷售的Honda旗下車款,雖然都還保有Honda為人肯定的輕快轉向手感,但那人車一體的暢快,總是少了點直接與多了點中庸,不過此次的CR-Z,從第一個彎道開始,僅有2.48圈死點的轉向設定,銳利的幅度便已讓人驚喜,幾乎不遲疑的車頭指向,更是輕快的讓人樂於接受彎道考驗。稍點煞車、雙手順勢一轉,CR-Z很快的丟進彎道,此時更幾乎察覺不到車尾的反應時間差,車尾一致的往駕駛意念方向奔馳,無需等待車尾的跟進,也無需花太多精神與車尾的神經質搏鬥,若撇開車輪因素造成的側滑情形,CR-Z於彎道中的掌握度不僅高,且準確迅速的猶如一支訓練精良的杜賓犬,敏捷、攻擊性強,如果你訓練有素,更是十分服從。

CR-Z彎道中幾乎察覺不到車尾的反應時間差,車尾一致的往駕駛意念方向奔馳,無需等待車尾的跟進,也無需花太多精神與車尾的神經質搏鬥。

趁著市區道路,切換至方才跳過的NORMAL模式,此次的CR-Z,猶如削去個性般的平凡,沒有激進的油門反應,也沒有保護為主的輸出模式,平順的表現,就像一輛1.5L房車該有的動力水平,在此時,你不會發現原來SPORT模式可以這麼富樂趣、ECON模式可以這麼聰明。所以我說「層次分明」,是CR-Z厲害的地方。

NORMAL模式猶如削去個性般的平凡,沒有激進的油門反應,也沒有保護為主的輸出模式,平順的表現,就像一輛1.5L房車該有的動力水平。

若你很喜歡近年來Honda車款的座艙設計,那相信我,你在CR-Z車室內,更會達到前所未有的興奮。雖然著名的雙層儀表取消,但三區式的儀表造型,不僅燈光效果十足,指示功能齊全,辨識度也相當出色。以人體工學為出發點的操作介面,位於方向盤左右兩側,懸浮式的設計看似噱頭,但實際操作容易親近,而駕駛取向的中控台同樣盡可能的與駕駛視野平行,駕駛無需娜移太多視線便可操作,縱使沒有大面積的觸控螢幕,但夠用的功能與設計感十足的造型,不僅與外型呼應,也與其科技身分相互匹配。

若你很喜歡近年來Honda車款的座艙設計,那相信我,你在CR-Z車室內,更會達到前所未有的興奮。

雖然著名的雙層儀表取消,但三區式的儀表造型,不僅燈光效果十足,指示功能齊全,辨識度也相當出色。

儀表右方的指示幕提供及時的動力流動現況,且在每次下車後,會出現節能計分畫面。

僅有360mm直徑的方向盤刻意加粗,握感不俗。

駕駛取向的中控台同樣盡可能的與駕駛視野平行,駕駛無需娜移太多視線便可操作,縱使沒有大面積的觸控螢幕,但夠用的功能與設計感十足的造型,不僅與外型呼應,也與其科技身分相互匹配。

質感,是CR-Z車內另一讓人激賞的優點,紮實的組裝品質與用料,用手指仔細觸控撥弄便會發覺,而座椅設計也兼具了舒適與包覆性,還提供了加熱功能,雖然不甚實用,但也展現出Honda Taiwan的誠意。

控台上方提供一置物空間。

控台下方則為外接音源與外接電源插座。

門板運用不同材質營造出較具層次的設計感受。

定位為小跑車,車內空間其實無需太多要求。的確,除了雙前座以外,CR-Z的後座我是不建議載人的,且駕駛還需適應的是,受限於造型,後方的視野被一分為二,從後視鏡看後方車輛,車頭就好像於雙眼蒙上一條黑布的般的臉孔,初期不甚習慣,但也不過於礙事。

後座椅置物為主,乘坐空間相當侷促。

透過後座椅背的前傾可增加後廂置物容積。

後棧板可移至後廂中央往上拉起,提供隔層的置物機能。

後廂下方為備胎,再下方就為電池模組。

下車後,對於CR-Z給予最強烈印象的操控特質,腦海中不斷思索與其近似的車款,若以過去經驗整合,應該是介於Mazda2與Scirocco之間吧!有著幾分Mazda2的銳利,也有著Scirocco的直接,但又不會如Mazda2過於靈敏,也不會像Scirocco如此得重心下沉與硬朗,介於兩者之間,其實取得了不俗的平衡。

至於動力表現,層次分明固然值得肯定,但如果換成一具高效能的新世代柴油引擎,於駕駛樂趣、節能表現方面,相信同樣可有一番激戰,孰優孰劣,以當前造車科技而論,似乎還難有勝負,也因此為何一定要選擇設計較為複雜的Hybrid動力?我想,以CR-Z在台新台幣139萬的售價定位,在同級三門掀背的對手群中,操控特質與造型因素,對於我的吸引,應該會較Hybrid特色來得多一些些。

不過我還要肯定一點的是,因為CR-Z,我開始對素食的未來進化,抱持更大的期望…

Honda CR-Z五視圖與基本規格

| 車型 | CR-Z |

| 車價(新台幣/萬) | 139 |

| 車體規格 | |

| 車體結構 | ACE鋼骨防護車體 |

| 全長(mm) | 4080 |

| 全寬(mm) | 1740 |

| 全高(mm) | 1395 |

| 軸距(mm) | 2435 |

| 前輪距 | 1515 |

| 後輪距 | 1500 |

| 最小迴轉半徑(m) | 5.1 |

| 空車重(kg) | 1195±50 |

| 油箱容量(L) | 40 |

| 動力單元 | |

| 動力機構 | Honda Hybrid油電混合動力系統 IMA整合式馬達輔助系統 |

| 引擎型式 | SOHC直列四缸 |

| 汽門機構 | i-VTEC智慧型可變氣門正時與揚程電子控制系統 |

| 供油方式 | PGM-Fi多點噴射 |

| 排氣量 | 1497 |

| 壓縮比 | 10.4:1 |

| 缸徑×衝程 | 73.0×89.4 |

| 引擎最大馬力(ps/rpm) | 113/6000 |

| 引擎峰值扭力(kgm/rpm) | 14.7/4800 |

| 馬達型式 | 超薄型DC無刷電動馬達 |

| 馬達最大馬力(ps/rpm) | 14/1500 |

| 馬達峰值扭力(kgm/rpm) | 8.0/1000(當引擎啟動時9.4/500) |

| 電池型式 | 鎳氫(Ni-MH)電池 |

| 系統結構 | |

| 傳動系統 | FF |

| 變速箱系統 | CVT無段變速系統附方向盤換檔撥片 |

| 轉向系統 | EPS電動輔助動力方向機 |

| 油門機構型式 | ETC電子節流閥 |

| 懸吊系統 | 前:高後傾角麥花臣式前懸吊附防傾桿後:H型扭力桿後懸吊附防傾桿 |

| 輪胎尺寸 | 195/55R16 |

| 煞車系統 | 四輪碟式 |

文=葉毓中 攝影=李承儒